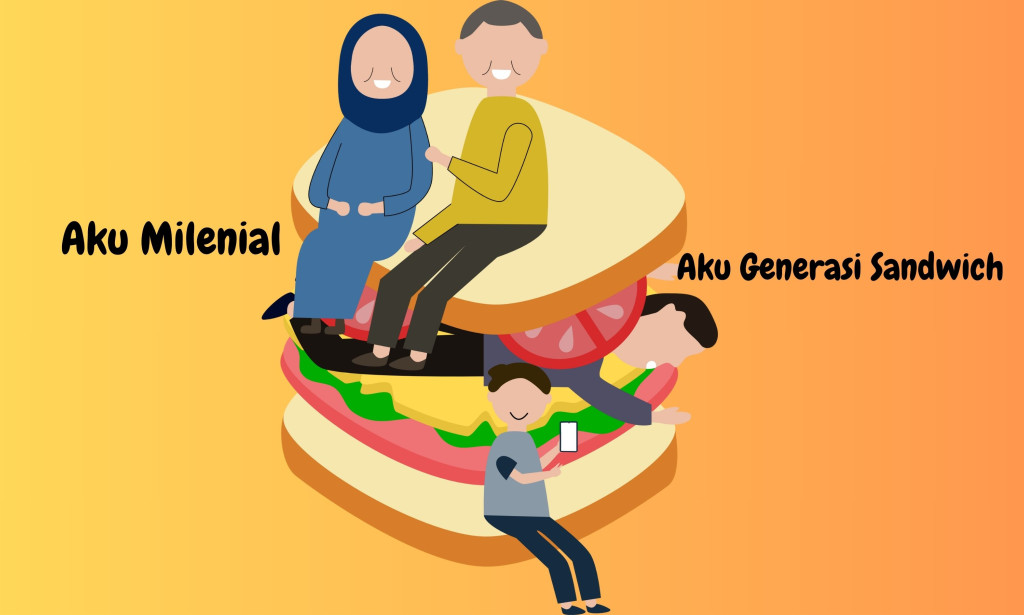

Setiap kali gaji masuk, banyak milenial tidak langsung memikirkan diri sendiri. Yang terlintas pertama justru: “berapa untuk orang tua?”, “berapa untuk adik?”, “berapa untuk anak?”. Pada akhirnya, sisa untuk diri sendiri hanya sedikit—kadang bahkan tidak ada. Inilah realita generasi sandwich, generasi yang terhimpit antara menanggung kebutuhan orang tua sekaligus membiayai keluarga inti.

Berbeda dengan generasi sebelumnya, milenial tumbuh di era transisi: ekonomi belum stabil, biaya hidup semakin mahal, dan kesenjangan semakin terasa. Banyak orang tua tidak punya jaminan pensiun atau aset yang cukup, sehingga anak—yaitu kita, milenial—menjadi penopang utama.

Di sisi lain, milenial juga sudah membangun rumah tangga. Ada pasangan yang butuh diperhatikan, anak yang butuh sekolah, bahkan cicilan rumah dan kendaraan. Tekanan datang dari dua arah, membuat kita terhimpit di tengah.

Beban ini tidak selalu terlihat di permukaan. Kita tetap tersenyum di kantor, tetap hangat di rumah, tetap berusaha hadir di setiap peran. Namun, di balik layar, sering ada air mata lelah yang jatuh tanpa suara.

Banyak milenial generasi sandwich merasa tidak punya ruang untuk dirinya sendiri. Hobi ditinggalkan, mimpi pribadi ditunda, bahkan kesehatan mental pun sering diabaikan. Akhirnya muncul pertanyaan: “Apakah aku hanya hidup untuk orang lain?”

Berbakti kepada orang tua adalah hal mulia. Membesarkan anak dengan penuh kasih sayang juga kewajiban. Tapi bagaimana dengan diri sendiri?

Di sinilah refleksi penting dimulai: berbakti tidak harus berarti mengorbankan semua kebahagiaan diri. Kita tetap boleh punya ruang untuk beristirahat, untuk healing, untuk menabung demi masa depan. Justru dengan diri yang sehat dan cukup, kita bisa lebih kuat mendukung orang lain.

Milenial yang jadi generasi sandwich perlu menyadari satu hal: kita bukan mesin pencetak uang. Ada batas kemampuan yang wajar. Mengatakan “tidak” pada permintaan yang berlebihan bukan berarti durhaka, tapi bentuk menjaga keberlangsungan hidup bersama.

Menata keuangan, berbagi peran dengan saudara, dan membicarakan keterbatasan dengan jujur bisa menjadi jalan keluar kecil. Tidak mudah memang, tapi tanpa itu kita bisa hancur secara perlahan.

Generasi sandwich sering dipandang hanya sebagai tulang punggung, padahal kita juga manusia dengan hati dan mimpi. Menyadari bahwa kita berhak bahagia adalah langkah awal untuk keluar dari rasa terhimpit.

Berbakti, iya. Membesarkan anak, iya. Tapi jangan lupakan diri sendiri. Karena pada akhirnya, bahagia yang sederhana—tenang, sehat, dan cukup—adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk generasi berikutnya.

Komentar

Silakan login untuk berkomentar.